L’ultimo touchdown di Colin Kaepernick

Il QB dei 49ers da giorni ha messo in atto una protesta che scuote alle basi una società americana bigotta piena di contraddizioni al suo interno

In partenza questo articolo voleva essere una rapida analisi degli inaspettati cambi al timone di alcune squadre di primo piano della NFL avvenuti in preseason. Sarebbe cominciato con l’angosciante spirale di Mark Sanchez fra Denver e Dallas, preseguita con l’infortunio al crociato di Teddy Bridgewater e poi quello alle vertebre di Tony Romo. A questo punto, si sarebbe poi passati in California, con ogni probabilità celiando Colin Kaepernick per aver perso il posto da titolare ai San Francisco 49ers da Blaine Gabbert, i cui punti forti come giocatore includono principalmente ciuffo biondo e penetranti occhi chiari. Poi è successa una cosa. Invece che spostarsi nuovamente verso altri lidi, continuavano ad arrivare notizie, filmati e materiale vario su fatti che col football c’entrano solo relativamente, ma che non permettevano di spostare di un miglio i riflettori da San Francisco. Ed è ora di mettere nero su bianco.

In breve, questa è la notizia: nelle ultime settimane il QB dei San Francisco 49ers Colin Kaepernick ha messo in atto una protesta non violenta, prima sedendosi, poi restando in ginocchio durante l’inno americano suonato in occasione delle gare di preseason e poi di regular season. (NB: nel mondo del football, poggiare un ginocchio a terra equivale a prendere un momento di riposo: non cercate in questo atto un richiamo cattolico alla genuflessione) Stando alle sue parole, egli continuerà in questa forma di protesta fino a quando non vedrà nel suo paese un cambiamento concreto in materia di ingiustizie sociali e violenza di matrice razzista nei confronti delle minoranze, in particolare nei confronti dei neri. I fatti recenti a Tulsa, OK e Charlotte, NC dimostrano che la strada è ancora lunga e dolorosa. Il gesto in sé di inginocchiarsi rappresenta un atto di sovversione all’ordine prestabilito, data la pratica di lungo corso alzarsi in piedi, togliersi il cappello e poggiare una mano sul cuore mentre si ascoltano le note dell’inno patrio.* L’NFL non obbliga i propri atleti a farlo, ma li incoraggia caldamente: quindi è bene notare  subito che Kap non sta violando nessuna legge o regolamento, ma sta solo esercitando un suo diritto costituzionale, come recita il primo emendamento.

subito che Kap non sta violando nessuna legge o regolamento, ma sta solo esercitando un suo diritto costituzionale, come recita il primo emendamento.

Certamente, in quanto a uomo-immagine del proprio sport, Colin Kaepernick non è Muhammad Ali, ma nemmeno Michael Sam. Il suo è un curriculum di tutto rispetto, con un Super Bowl XLVII accarezzato fino all’ultimo e una finale di NFC l’anno dopo conclusa ad un solo passaggio dal ritorno alla finalissima. Senza contare gli svariati record personali e numeri più che discreti, grazie ad uno stile di gioco che oggi è visto come un’evoluzione rispetto al classico gioco statico del QB. Sportivamente, la sua carriera è più o meno finita nel 2014. Da lì in poi tanta mediocrità, causata da un calo fisico unito ad una maggiore conoscenza dei suoi schemi da parte degli avversari, fino a restare sul costante filo del taglio. È intuibile che nell’ultima preseason Kap non abbia perso il posto da titolare per le sue vedute pro Black Lives Matter, peraltro mai rese note al grande pubblico in precedenza, ma perché sul campo Gabbert ha fatto meglio di lui, tutto qui. Nonostante il curriculum di coach Chip Kelly racconti di attriti continui con la parte nera del suo spogliatoio a Philly ai tempi degli Eagles, Kelly non avrebbe avuto incentivi ad auto-sabotarsi. La carriera di Kap è in fase discendente e quindi la sua protesta, cinicamente parlando, non gli farà perdere sponsor o altro, perché quelli già da tempo se ne sono andati. Questo rende forse più facile la protesta, avendo meno da perdere.

Ma c’è chi ha molto di più da perdere. Se a ergersi a portavoce di Black Lives Matter fosse stato Cam Newton, MVP dello scorso anno, l’eco sarebbe stata esponenzialmente maggiore, perché a mettersi al servizio di una causa civile sarebbe stata una delle facce più note e apprezzate della lega. Invece, intervistato a riguardo da ESPN, Cam se n’è uscito con un ponziopilatesco “Who am I to say that it’s wrong? Who am I to say that it’s right?” Occasione sprecata. Ma è difficile biasimarlo fino in fondo: dopo la sua scena muta all’intervista post-partita dopo il Super Bowl perso è stato bollato dai media come un bambino col broncio, bravo a fare lo sbruffone solo quando tutto va bene. Quindi è possibile asserire che in questa circostanza Newton abbia tentato la carta dell’ignavia, scottato dalle precedenti critiche, anche in ragione di un’età che ancora non gli consente di accedere alla saggezza propria di un uomo vissuto. Se invece a iniziare la protesta fosse  stato un qualunque punter, forse la notizia avrebbe fatto fatica ad arrivare ai giornali. Ma i fan sanno chi è Kap e Kap sa quello che ha da perdere: nel bene e nel male, spesso il portavoce e ciò che ha da perdere vengono prima della causa per cui si lotta.

stato un qualunque punter, forse la notizia avrebbe fatto fatica ad arrivare ai giornali. Ma i fan sanno chi è Kap e Kap sa quello che ha da perdere: nel bene e nel male, spesso il portavoce e ciò che ha da perdere vengono prima della causa per cui si lotta.

Le reazione immediate di molti sono state un po’ semplicistiche: perché protestare solo ora e solo per la propria minoranza di appartenenza? Perché non protestare per i bambini afgani uccisi dai “missili intelligenti” o per altri grandi ingiustizie di cui si è macchiata l’America in giro per il mondo negli ultimi decenni? Ma avere questo pensiero non è altro che cadere nella trappola dell’ipocrisia. La verità è che ci sono cause di serie a e cause di serie b. Attenzione, non a livello assoluto, ma a seconda della sensibilità di ciascuno di noi. Non c’è nulla di male a riconoscere che i bisogni di chi è come noi ci stanno più a cuore. Forse è cinismo, ma almeno spogliato dalla maschera dell’ipocrisia. Kaepernick non avrebbe pari credibilità se si ergesse a simbolo di tutte quante le minoranze, siano essi messicani, omosessuali, madri single o uccelli in via di estinzione. Egli non incarna nessuna di queste casistiche, ma la sua comunità afroamericana sta capendo che uno di loro finalmente può farsi sentire e per questo lo appoggiano in coro. Ora si tratta appunto di raggiungere mente e cuore di chi non sa cosa sia il razzismo in prima persona. In altre parole, si tratta di aprire un dialogo coi bianchi – ossia la maggioranza al potere – senza il cui apporto non può esserci un vero cambiamento.

Finora si è assistito da parte di numerosi fan non solo ad un appoggio formale, ma ad uno assai pratico. Nelle ultime settimane la sua magia numero 7 è schizzata in cima alle vendite su NFL.com. Oltre alle persone comuni, diverse figure pubbliche come J Cole e Trey Songz stanno supportando la causa indossando la sua maglia bianco-rossa e mostrandola con orgoglio sui principali social media. Ora, non sarebbe una vicenda controversa se non esistesse un contraddittorio bello corposo. Delle istanze di Kap abbiamo detto, ora bisogna dar conto delle critiche. Una foto che mostra il giocatore indossare durante un allenamento un paio di calzini com dei maiali con berretto da poliziotto (negli USA “pigs” è un termine dispregiativo per connotare i poliziotti) ha distolto per un attimo l’attenzione dalla causa stessa, portandola su binari più puerili. Kap ha poi affermato che tali calzini fanno talvolta parte della sua uniforme da allenamento da ben prima dello scoppio della  sua protesta, suggerendo che la diffusione di tali immagini servisse solo a gettare fumo negli occhi da parte dei media conservatori. Certo è che, uniti alla maglietta con Fidel Castro indossata a MIami, Kap abbia perso credibilità agli occhi di alcuni.

sua protesta, suggerendo che la diffusione di tali immagini servisse solo a gettare fumo negli occhi da parte dei media conservatori. Certo è che, uniti alla maglietta con Fidel Castro indossata a MIami, Kap abbia perso credibilità agli occhi di alcuni.

Questo non è l’unico esempio di distrazione cui la protesta è stata sottoposta. Il commisioner della NFL Roger Goodell ha affermato: “We believe very strongly in patriotism in the NFL.” E il patriottismo, il rispetto verso i soldati e le forze dell’ordine che rischiano la vita per proteggere il paese è un sentimento tanto americano quanto una fumante torta di mele poggiata a raffreddare sul balcone. Questa posizione è tuttavia lontana dal centro del bersaglio. Kap non sta disonorando le forze dell’ordine solo perché simbolicamente l’inno è un tributo ai loro sacrifici. Racchiudere motivazioni e sentimenti tanto potenti in simbologia ed etichetta dà troppa visibilità alla forma, nascondendo la sostanza. Per evitare ogni malinteso, Kap ha deciso di incontrare membri dell’esercito americano proprio per chiarire l’equivoco e ribadire che la sua protesta riguarda esclusivamente gli abusi nei confronti della sua gente, senza che ciò implichi irriconoscenza verso i soldati. Critici lasciati una volta in più con un pugno di mosche in mano – non che questo li fermerà dal tentare di nuovo di affossare Kap. “There’s a lot of racism disguised as patriotism in this country. And people don’t like to address that. And they don’t like to address what the root of this protest is.” Musica e parole di Kap.

L’eco della protesta non si è limitata al mondo dello sport. Se il Presidente Barack Obama appoggia la volontà di Kap di esercitare il suo diritto costituzionale di protesta, il candidato repubblicano Donald Trump ha risposto in merito alla questione con la seguente dura dichiarazione: “I think it’s a terrible thing. And, you know, maybe he should find a country that works better for him. Let him try, it won’t happen.” Insomma, un po’ come cantavano i Lynyrd Skynyrd in Red White and Blue, “That’s where we’re at / If they don’t like it they can just / get the hell out!” C’è poi chi è andato oltre, fra chi spera nell’infortunio suo e dei seguaci e direttamente gli augura la morte. Chi ha modo di analizzare con più perspicacia la questione, ha notato che storicamente gli USA sono un paese di protesta e di rivoluzione, quindi consigliare di levare le tende a chi la pensa diversamente dal potere costituito non è patriottico, ma al contrario la cosa più anti-americana possibile. Se nel XVIII secolo in  questo paese fosse mancata la volontà di protestare contro le ingiustizie politiche e sociali, ora la Regina Elisabetta II starebbe sorseggiando il tè delle cinque a New York City.

questo paese fosse mancata la volontà di protestare contro le ingiustizie politiche e sociali, ora la Regina Elisabetta II starebbe sorseggiando il tè delle cinque a New York City.

Fra gli sportivi, i pareri sono molto contrastanti. L’ex giocatore NFL Boomer Esiason è stato negli ultimi giorni quello che più di tutti si è posto in netta antitesi con la protesta di Kaepernick. A suo parere, la vicenda è un grosso imbarazzo e un grave segno di mancanza di rispetto. Egli ha poi invitato il giocatore nativo del Wisconsin a farsi un giro in volante nelle zone più violente con uno stipendio da fame, per capire cosa voglia dire essere un poliziotto. Altri giocatori in attività, come l’ex compagno ai 49ers Alex Boone, hanno ricalcato questo sentimento di avversione e non c’è da stupirsi. Il football è un gioco fortemente militarizzato, fatto di disciplina, gerarchie e durezza fisica e mentale. Di nuovo, però, l’impressione è che loro come molti altri abbiano mancato coi loro commenti il fine ultimo della protesta: notate che tutti condannano Kap senza entrare nel merito del perché? Nessuno osa dire che quello per cui lui si oppone non sia una causa giusta o immotivata, ma in sostanza si limitano a dire ‘zitto e gioca, non è affar tuo.’ Eppure, chi dice che il football non debba essere un palcoscenico per la politica forse non capisce che suonare lo Star-Spangled Banner prima degli eventi sportivi è già di per sé un modo di politicizzare un evento pubblico basato sull’intrattenimento e organizzato da una società privata. Ci si può spingere fino a sostenere che suonare l’inno è un atto anacronistico – perlomeno data la moltitudine di nazioni a cui appartengono gli atleti delle leghe professioniste americane – se non addirittura retrogrado e militaresco. E perciò andrebbe abolito, quantomeno per coerenza: se lo sport non è terreno di protesta, allora non deve esserlo nemmeno per la propaganda.

C’è anche chi invece si è unito a gesti o a parole con questa protesta non violenta. Il compagno Eric Reid si è inginocchiato a fianco di Kap nell’ultima gara di pre-season. In seguito, a rimanere seduto sulla panchina di Seattle è stato Jeremy Lane, mentre dalla prima partita stagionale Brandon Marshall, Arian Foster, Martellus Bennett e tanti altri si sono uniti alla protesta. Non però è un paradosso che, mentre diversi ex-giocatori si siano detti favorevoli alla protesta, al contrario molti giocatori in attività abbiano scelto Twitter per sparare a zero sul back-up dei Niners, ribadendo la fedeltà alla bandiera a stelle e strisce. Sarebbe miope pensare che, siccome in pochi protestano e a decine si dissociano, allora le altre centinaia di giocatori di football (di cui i due terzi sono afroamericani, stando a stime recenti) non abbiano opinioni a riguardo. Perché se è vero che la maggioranza dei giocatori è di colore, è anche vero che nessuna franchigia NFL è in mano ad un proprietario afroamericano, idem per la MLB e la NBA, con la sola eccezione di Michael Jordan, che possiede gli Hornets. Gli allenatori di colore in NFL? 5 su 32. Allora, in una lega così militarizzata e che in un certo senso ogni domenica mette in atto una rappresentazione di una guerra per il territorio, secondo voi quanti giocatori sono pronti a porsi a muso duro contro l’allenatore e il proprietario, rischiando posto in squadra e salario? C’è una rumorosa maggioranza muta che potrebbe presto  organizzarsi e allora sarebbe problematico da parte di Trump e affini dire a mille e centoventi giocatori di andare – letteralmente – a quel paese. Questo è ciò a cui dovrebbe mirare Kap adesso: fare un gran lavoro di networking.

organizzarsi e allora sarebbe problematico da parte di Trump e affini dire a mille e centoventi giocatori di andare – letteralmente – a quel paese. Questo è ciò a cui dovrebbe mirare Kap adesso: fare un gran lavoro di networking.

Quella di Kap sembra davvero una protesta matura, ideologicamente solida e che va oltre a gesti e parole. Infatti lui non si è solo fermato ad un livello simbolico. Ha promesso la donazione di $1M ad organizzazioni che si occupano di aiutare le comunità maggiormente colpite da violenza e odio razziale. In più, il totale dei proventi della vendita delle sue jersey, ora popolari più che mai. Questo con buona pace di chi dice che un giocatore che quest’anno guadagnerà $11,9M per non giocare dovrebbe far più che protrarsi in gesti simbolici. Rosa Parks ha riscritto la storia rifiutando di cedere il suo posto a sedere quel giorno di dicembre del 1955. Non ha dovuto devolvere il suo modesto stipendio da sarta per fare la differenza, è bastato il suo gesto per creare consensi via via più consistenti e cambiare una legge profondamente ingiusta.

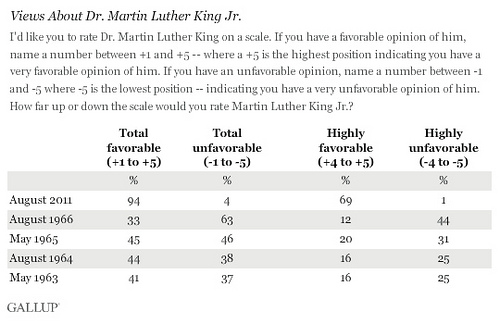

Rosa Parks non è l’unica figura storica per la lotta dei diritti umani cui è possibile accostare Kaepernick. Nel 1963, il 60% degli americani si era detto non a favore della marcia su Washington di Martin Luther King, quella conclusasi col famoso “I have a dream.” Cifra che riecheggia quella di un recente sondaggio, secondo il quale il 68% degli americani non appoggia la protesta di Kap. I pareri negativi sulle sue gesta si riflettono anche sul suo status di giocatore. Come riferito da USA Today, Kaepernick è il giocatore più odiato della NFL dagli americani col 29% delle “preferenze,” secondo un sondaggio condotto ad agosto 2016 da E-Poll Marketing Research. Nello stesso sondaggio, condotto due anni prima, la percentuale era del solo 6%. Uno si aspetterebbe in questa classifica ben poco edificante la presenza massiccia dei numerosi giocatori rei confessi di doping, aggressione, violenza domestica, guida in stato di ebbrezza, possesso illegale di armi da fuoco, stupro e omicidio. Invece, nemmeno l’ombra. L’indignazione per loro non arriva a un decimo rispetto al “peccato capitale” di Kap. Allo stesso modo, MLK, secondo la compagnia di sondaggi Gallup, era l’americano più odiato dai propri compatrioti a metà anni ’60, col picco massimo del 63% a sfavore nel 1966, quando la sua protesta era passata dal diritto di voto all’opposizione alla guerra del Vietnam. Lo stesso sondaggio ripetuto nel 2011 racconta che appena l’1% degli americani vede in maniera molto negativa il Dr. King. Si dice che il tempo sia galantuomo, ma è chiaro come sia più facile guardare favorevolmente un uomo a distanza di cinquant’anni, per di più martire della propria causa.

maniera molto negativa il Dr. King. Si dice che il tempo sia galantuomo, ma è chiaro come sia più facile guardare favorevolmente un uomo a distanza di cinquant’anni, per di più martire della propria causa.

Il fatto che Kap sia disposto a metterci la faccia, i soldi e l’incolumità (numerose le minacce di morte ricevute, secondo il giocatore stesso) dovrebbe bastare per riconoscere la determinazione di un uomo di migliorare il mondo in cui vive. Sì, ma con la carriera come la mettiamo? Ora immaginate che fra poche settimane Gabbert subisca un infortunio o lanci intercetti dopo intercetti. Immaginate che Kap venga chiamato in causa. Immaginate infine che con le sue giocate porti la sua squadra ad una vittoria insperata. Sarebbe la classica storia americana di redenzione, non vi pare? Eppure, in questo caso, l’aspetto sportivo è profondamente subordinato a quello sociale. Il giocatore-Kaepernick potrebbe non giocare mai più un altro snap in vita sua senza che ciò intacchi l’opinione sull’uomo-Kaepernick, che avrà sempre il rispetto di moltissime persone, stanche di leggere ogni giorno di morti senza senso e brutali vendette. Questo è ciò che conta e nessuno dovrebbe avere la sfacciataggine di condannare un uomo per la propria opinione. Anzi, in una società in cui alla morte insensata di afroamericani si è a più riprese risposto con il brutale omicidio di agenti di polizia, è quantomeno da celebrare che oggi si possa parlare del movimento BLM senza porre un asterisco sulla sua frangia estremista che vendica il sangue con altro sangue. Ora che avete tutte le chiavi interpretative del caso, sta alla vostra sensibilità morale decidere se aprire quella porta e schierarvi con Kaepernick.

MVProf

* Vi siete mai soffermati a leggere per intero le parole dell’inno americano? Nella sua versione integrale, esso parla di razzi che esplodono nell’aria, di altezzose schiere nemiche da distruggere e di nemici il cui sangue ha cancellato anche il puzzo dei loro sporchi passi. Un inno così guerrafondaio che oggi giusto Kim Jong-un potrebbe sognarsi di scrivere…